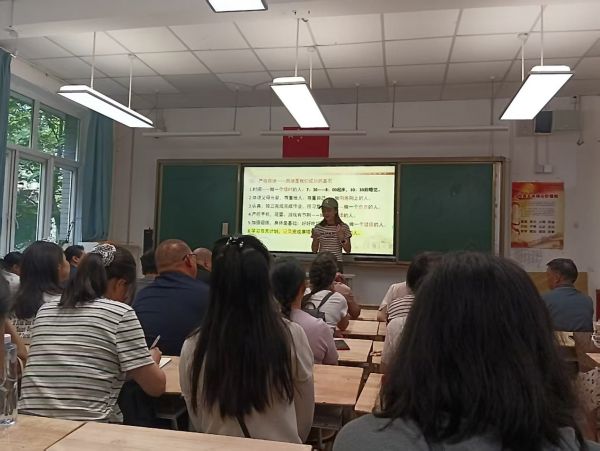

假期来临,如何防止“家里神兽借手机遁形”成了众多家长忧心的问题。2025年6月30日,一场聚焦青少年手机成瘾问题的公益讲座在成都市一中学举行。

闪亮同行,快乐出发。在成都市民政局、成都市慈善总会支持下,成都善可为社会组织邀请川师大专业心理咨询师李学军老师担任主讲,为十余组家庭揭开“手机成瘾”背后的心理密码。

(老师讲解“情绪清理与正念觉知”。)

据新近调研数据显示,我国青少年日均使用手机时长已超3.5小时,其中超六成存在不同程度的使用过度问题,而因手机成瘾导致的厌学、焦虑等心理困扰正以每年12%的比例递增。

从“对抗”到“疏导”:破解成瘾背后的心理需求

“孩子一拿起手机就停不下来,骂也骂了,手机也收了,为什么反而更叛逆?”讲座现场,一位家长的提问引发共鸣。李老师以“即时满足机制”为切入点,解释道:“手机成瘾本质是大脑多巴胺系统被碎片化刺激‘绑架’,青少年前额叶皮层发育尚未成熟,自控力本就弱于成人。”他展示了一组对比数据:当孩子在现实中获得一次正向反馈(如父母的肯定),多巴胺分泌量仅为游戏通关时的1/5,这正是“手机比父母更有吸引力”的科学原因。

针对这一现状,李老师提出“三维干预模型”:在心理层面,通过“5分钟延迟法”帮助孩子建立理性认知;在家庭层面,现场指导家长与孩子签订“数字契约”,明确使用时长、场景及替代活动(如用1小时打篮球兑换20分钟手机时间);在社会支持层面,分享了心语心聊中心“15天成瘾矫正周期”的实战案例——该中心通过非药物疗愈体系,已帮助超30名网瘾青少年回归现实生活,其中87%的案例在30天内实现症状消除。

家庭与专业力量联动:让改变在互动中发生

“原来我总怪孩子不自律,却没发现他每天写完作业后,我们夫妻都在刷手机,他只能靠游戏打发时间。”一位母亲在现场反思环节红了眼眶。讲座特别指导家长模拟制定“家庭数字公约”。李老师手把手指导家长用“替代陪伴”转移孩子注意力:“周末带孩子去爬一次山,用相机记录沿途风景,这种真实的成就感会慢慢替代手机的即时快感。”

(家长分享手机成瘾干预心得。)

作为国内推行“签约服务,无效退款”的专业机构,心语心聊青少年成长中心的“非药物疗愈”成为讲座亮点。李老师介绍,该方法融合认知行为疗法与儒家“修身”思想,其中“情绪清理”环节可在2-3小时内释放青少年长期压抑的心理压力,“三观重塑”则通过潜意识层面的引导,帮助孩子建立健康的自我价值感。现场分享的案例中,一名曾连续72小时沉迷手游的初三学生,在接受12次干预后,不仅戒断网瘾,还主动报名了学校的编程社团。

从“戒手机”到“建目标”:为成长注入长期动力

“真正的戒瘾,是让孩子找到比手机更值得投入的人生目标。”讲座尾声,李老师分享了一组跟踪数据:那些成功摆脱手机依赖的青少年,普遍在现实生活中拥有清晰的“兴趣锚点”——有的通过机器人社团找到了科技探索的乐趣,有的因参加辩论赛重拾语言表达的自信。她呼吁家长:“与其严防死守,不如陪孩子一起探索:是喜欢写作?运动?还是科学实验?当孩子的双手被真实的热爱填满,手机自然会从‘必需品’变成‘工具’。”

据悉,善可为与心语心聊将联合启动“青少年心语心聊护航计划”,后续将走进中小学开展公益讲座。正如一位参与家长在反馈中写道:“这场讲座让我明白,对抗手机不如理解孩子,阻断网络不如搭建桥梁。当我们愿意蹲下来,用孩子的视角看世界,改变就已经开始了。”心语心聊情绪疗愈中心数据显示,其青少年网瘾矫正平均周期:15天,非药物疗愈体系有效率:80%以上(30天内症状消除),家庭干预成功率:82%(针对青少年情绪与行为问题)。

(文/张代强 图/阿坤)

原标题:闪亮同行 快乐出发 青少年如何戒除手机网瘾

转自:来源:互联网转载

当前位置:

当前位置: 标签:新闻

标签:新闻  时间:2025-07-06 发布

时间:2025-07-06 发布  来源:中国教育观察

来源:中国教育观察  作者:版权所有者

作者:版权所有者

京公网安备 11010502032288号

京公网安备 11010502032288号